L’antico carnevale della contea di Modica

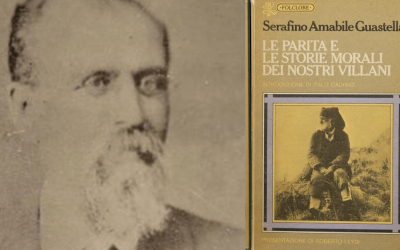

- Autore: Serafino Amabile Guastella

- Genere: Romanzi e saggi storici

- Categoria: Saggistica

L’ariosità e la freschezza delle immagini cui Serafino Amabile Guastella si affida per ottenere effetti scenici e pittorici si ritrovano nell’opera L’antico Carnevale della Contea di Modica, dove l’intento è di esaminare il significato del carnevale durato sino agli inizi del ’48. L’indagine tocca gli elementi cardine visti nella coesistenza sincretica di motivi cristiani e pagani, anche se nella ricostruzione lo scopo saggistico fa solo da tenue cornice a un tessuto fortemente espressivo che, aprendosi a ventaglio, ricompone le tessere di un mosaico, esplora gli intrecci tra festa e teatro, riflette riti arcani e mostra la contrapposizione fra “cappelli” e “berretti” nelle mascherate e nelle satire. Lo studioso chiaramontano, nell’ambito dell’osservazione partecipata, può così guardare alla festa del carnevale ponendo in risalto molteplici aspetti: dalla rimozione della censura alla ritualizzazione dei conflitti di classe attraverso le mascherate, dalle satire ai momenti licenziosi, dal ristabilirsi degli affetti familiari e dei vincoli di solidarietà al rovesciamento degli schemi e delle regole in vigore nella vita quotidiana.

L’incipit muove da un preciso interrogativo per giungere a delineare lo schema interpretativo:

Se a un centinaio dei nostri vecchi si rivolgesse questa modesta domanda: Mi dicano un po’, che cos’era il carnevale nella Contea? c’è da scommettere che i cento Matusalemmi rispondessero a coro che il carnevale era una pazza allegria e chiassosa, la quale trovava sfogo in qualche gruppo di maschere più o meno balzane, in qualche ridotto più o meno vivace, in qualche banchetto, ove il cuoco reale veniva a contatto con la cucina domestica. E stando a occhio, era così. Chi però volesse farne l’autopsia, chi per entro a quel viluppo di stravaganze volesse investigarne i principi vitali, troverebbe con meraviglia, che gli elementi che lo costituivano eran fra loro sì pazzamente discordi, tendevano anzi a fini sì opposti, che non so per qual miracolo chimico si giunse a farne unico impasto. Or l’uno di questi elementi era un vivace e schietto impulso a concordia e a beneficenza: non di quella che ai nostri tempi è spesso divenuta pretesto a sporche speculazioni; ma di quella vera, di quella che ci allarga il cuore; laddove l’altro elemento era una sconfinata libertà di censura verso usi, costumi e istituzioni e credenze, riguardate in ogni altra parte dell’anno con riverenza cieca o affettuosa.

Il periodo del Carnevale durava a lungo e iniziava il 12 gennaio, giorno successivo alla ricorrenza del terremoto del 1693 che, oltre a devastare mezza Sicilia, aveva provocato migliaia di vittime nel territorio della Contea. Lo scorrere della ricerca antropologica si innesta sul ricordo; la deliziosa rievocazione di un episodio dell’infanzia serve a Guastella per spiegare il significato di “lu jiovi di lu zuppiddu” (il giorno del mercoledì o del giovedì che prende nome dallo “zoppetto”, raffigurato dalla maschera di Sileno che non inquieta ma diletta):

Bimbo, insieme alle mie sorelle e ad altri ragazzi solevamo, per intimità di famiglie bazzicare in casa di una donna Paola Ventura, e lì si facea il diavolo a quattro. Una volta, intontita dalla disarmonia dei nostri strilli, la padrona di casa per racquetarci ci mostrò uno scatolone pieno di maschere, fra le quali ce n’era una con le corna caprine intrecciate a festoni di edera: maschera rossa che parea riderci in faccia con riso allegro e beffardo. Ci spaventammo sul serio, perché ci parve il diavolo, e anzi i più grandicelli si segnarono a furia sperando farlo fuggire. Allora la madre di Donna Paola, donna stravecchia che non si movea dal seggiolone, ci disse di non impaurirci perché quella era la maschera dello zoppo, e ordinò che ci mostrasse una stampella intagliata bizzarramente a fiaschi, a teste di capre, a grappoli di uva, e ad altri emblemi bacchici, dicendo che con quella stampella lo zoppo solea percotere i fanciulli quando strillavano.

“Cammararisi” è termine dialettale e indica il vincolo del comparatico che si traduceva nello scambio di doni con la comare:

Se il mercoledì o giovedì del zuppiddu era consacrato al soccorso dell’indigenza, il giovedì delle comari servia a rinvigorire quel sentimento di cordialità che esiste o dovrebbe esistere fra persone legate dal comparatico. Era difatti in quel giorno che le comari andavano in giro a fare e a render visite: era in quel giorno che nelle famiglie popolane solea scannarsi il maiale; e allora un paio di costole, un’ala di fegato, un mezzo rocchio di sancieli (è così che la nostra plebe chiama la dòlcia), erano e son tuttora doni accolti con sincera effusione. La comare che avea tenuto un bimbo a battesimo, era convitata dalla comare, madre del bimbo; e quella era l’occasione perché l’invitata facesse un regaletto al figlioccio: un paio di orecchini, o una festicciola, o un grembiulino, se femmina; un abituccio, se maschio. In questa guisa gli affetti si rinsaldavano; un po’ di malinteso, un dissapore, un’insinuazione maligna venian posti in chiaro, o vi si mettea un po’ di cenere.

Nell’intreccio di forme parentali si svolgeva dunque un rito che è antica memoria di un legame di partecipazione. Tra gli usi ispirati al messaggio evangelico, proprio il rito del dono nel giorno del martedì grasso dava luogo al vincolo comunitario e rendeva solidali i rapporti contro l’incertezza del domani:

Il martedì grasso era la festa del povero, né mai il quod superest venne applicato con più retta intenzione. In ogni famiglia, anche fra le più umili, venia prelevata la parte dell’indigente, e mandata con amorosa premura a quei fra gli storpii, o a quella fra le cieche, o fra gl’inetti al lavoro ch’erano più conosciuti o stavan più vicini di casa; e le parole che accompagnavano il dono eran schiette e cordiali, quali convenivano a gente, che nell’esercizio della carità credeva adempiere ad una mutua retribuzione sociale. Hodie tibi, cras mihi: e difatti chi potea assicurarli, che da lì a poco gli oblatori non potessero trovarsi nello identico caso dei sovvenuti?

Il giovedì grasso, chiamato “di lu lardaloru” per l’uso di un minestrone che solitamente si faceva in quel giorno e che aveva il potere taumaturgico di sanare le discordie familiari, veniva festeggiato all’insegna dell’unità e dell’armonia familiare. Il principale ingrediente era costituito di grossi pezzi di lardo cui venivano mescolati erbe ortalizie e legumi, ed esso aveva la “virtù del ferro calamitato”: ricomponeva i conflitti tra generi e nuore, tra figli e figlie che non potevano rifiutare in quel giorno l’invito del capo famiglia:

E lì seduti al rustico desco, fra un cucchiaio ed un gotto, si aggiustano le divergenze, si transige dall’una parte e dall’altra, e si ripianano le scabrosità troppo aguzze. Ricondotti a tranquillità di giudizio, si fanno e si discutono nuovi progetti; la moglie ritorna con amoroso desio alla casa dalla quale era espulsa […] e tutti contenti e fiduciosi, come non erano stati da un pezzo.

Era il ricongiungimento familiare che caratterizzava il modo quasi religioso con cui veniva avvertita la ricorrenza e lo scrittore fornisce un quadro abbastanza chiaro delle attività economiche che allora si svolgevano, facendo avvertire, in chiave realistico-sociale, l’aspettativa e il senso del rientro a casa, dove s’integravano affetti e tradizioni:

Chi prende maraviglia del desiderio intensissimo col quale la plebe aspettava la sera del martedì grasso, è uopo che richiami alla mente la condizione lor miserrima. La mercede degli agricoltori era magra, e per la maggior parte in derrate; e si aggiunga che i lavori agrarî nella Contea erano interrotti da larghi spazî di tempo, come conveniva appunto alla natura delle industrie esercitate; né fino a una sessantina di anni fa erano estesi come attualmente i vigneti, né esistevano talune altre industrie, per le quali si richiede continuità di lavoro: talché senza la sobrietà meravigliosa del nostro popolo sarebbe riuscito impossibile tirar via con la famiglia… nella Contea, ove la pastorizia era in gran fiore, e perciò era costume che si conducessero in fitto (per lo più ad uso di pascolo) vasti predî di territorî siti in comuni lontani, era gala se il vaccaio, il bovaro, il vitellaio, il porcaro e simili potessero ritornare in famiglia una o due volte l’anno. Ora nel giorno del martedì grasso il permesso del padrone divenia inevitabile, sicché era con profonda gioia che i genitori rivedevano il figliolo mandriano, che ritornava dai boschi di Val Dèmone, o l’altro figlio campaio, che tornava dallo Stato di Terranova. E in mezzo ai figli giungevano i genitori ed i cognati, se tuttora scapoli, e gli zii che non avevano famiglia: festa patriarcale e domestica, che colorava di un raggio di serena benevolenza il rustico focolare, e servia a render più saldi i vincoli dell’affetto e il prestigio dell’autorità paterna fra individui separati per diversità di padroni e d’impiego. Venuta la sera, attesa ansiosamente da un anno, il Capo di casa dava la benedizione a tutta la famiglia, raccolta a ginocchio, e indi la massaia versava sulla madìa i maccheroni natanti nel sugo.

A carnevale, dunque, si ricomponevano i vincoli familiari ed era uno spasso ascoltare gli indovinelli (‘nnivinaggi). Ciascuno faceva a gara nel dirli, scegliendo i più piccanti; gli altri, gli ascoltatori, mettevano in moto la mente e si cimentavano a trovarne la soluzione. Il senso erotico, presente in molti di essi, era sicuramente originale: un’arguta e sfiziosa licenza che da un lato metteva in rilievo le pulsioni più represse e dall’altro manteneva il fantasioso intreccio tra parvenza e realtà. Altri usi pagani, per ricordarne alcuni, sono pure individuati nelle beffe rimate chiamate “Jabbu”, nella negazione di ogni censura rispetto alla morale e al potere, nella contestazione e nel capovolgimento della norma, nei dileggi e negli scherni cui venivano sottoposti i matrimoni fra anziani.

Sono incisive le sequenze di immagini che rappresentano le modalità persecutorie a danno di due vecchi unitisi in matrimonio nel periodo di carnevale. Vediamone alcune di esse: il popolino va a far chiasso davanti alla loro casa, dall’esterno mediante cannucce riempie di fumo l’unica stanza, sfonda la porta e trae fuori gli sposi per portarli in processione dopo essere stati legati ad una scala recata a spalla. Guastella così conclude il concitato susseguirsi di azioni dal gusto teatrale:

Era una sera oscurissima, ma l’oscurità fu rotta improvvisamente da centinaia di fiaccole, l’aria risonò dei suoni acuti e discordi di centinaia di bestiali strumenti, e la vecchia coppia, gridando aiuto e misericordia, fu portata in trionfo per le vie del paese. Ovunque passava la stranissima processione si spalancavano usci e finestre, e da quegli usci e da quelle finestre era una continua sinfonia di urli e di fischi, e un continuo gitto di torsi, di bucce, di crusca, d’immondizie di ogni guisa. E i magistrati? potrebbe domandarmi il lettore. I magistrati, lettor mio, assistevano alla scena ridendo.

Dal punto di vista della spettacolarità delle sventure, la pena inflitta a Rosa Di Cunta, contadina amante del figlio del barone di Canzeria, si manifesta in una rappresentazione sconcertante e crudele. Il documento d’un cronista locale del Settecento trascritto dal nostro autore è una pagina che coglie i profili quasi fotografici di una feroce realtà, ripresa e filtrata dallo sguardo illuministico. Trasportata nelle carceri femminili, il boia taglia alla donna i capelli e le rade le sopracciglia. Poi, denudata fino alla cintola e posta su di un’asina zoppa, i persecutori le fanno girare le vie del paese, mentre di tanto in tanto viene frustata. Intanto l’intera comunità partecipa a quella esibizione fischiando, ingiuriando, gettandole addosso immondizie; giunta la sera, le autorità ecclesiastiche, cui il barone aveva denunciato l’illecita tresca amorosa, si ritrovano a cenare in casa sua. Il magistrato oltre a credere infallibile il proprio giudizio, rendeva operativa la sentenza in un apparato scenico definito “criminale”. Sicché il giudice, invece di ammonire, dava luogo ad un divertimento insensato con questa esibizione della malasorte altrui; la gente, potremmo dire, forse esorcizzava la propria.

Erano giorni, quelli del carnevale, in cui il popolo poteva tirar fuori la rabbia sociale covata in corpo per un anno, manifestando contro i soprusi con il canto di donazioni testamentali. Nel particolare clima di provvisoria legittimazione dell’arbitrio e dell’arbitrario, caratterizzato da un rovesciamento di valori codificati, di gerarchie e rapporti di potere, vengono prese in esame le maschere nel loro duplice significato di “rappresentazione tipica di una data classe di popolo” e di “rappresentazione di un simbolo, di un mito”. Alle prime, Guastella, che era solito passare al filtro sociale la percezione del reale, rivolge particolare attenzione:.

Le mascherate dei gentiluomini, belle e oltremodo costose, simulavano un fatto mitologico o storico: ora era il ratto di Proserpina, ora Andromeda liberata da Perseo, ora Apollo e le Muse, ora la scoperta di America, ora le corte dell’Imperatore Federico, ora una giostra di cavalieri erranti, ora altri argomenti siffatti ove alla varietà si accoppiava la magnificenza, e il ballo e la pantomima alla musica (…). Bellissima parve in Modica una rappresentazione in maschera, intesa a festeggiare nello scorso secolo il matrimonio di uno dei nostri altissimi e potentissimi Conti, rappresentazione che figurava l’assedio di Granata, sotto la condotta di Ferdinando e Isabella (…). Le mascherate degli operai, a preferenza di quelle dei gentiluomini, ritraevano l’antica vita popolare italiana: quella vita del secolo XV, allegra, chiassosa, appassionata, mordace, pagana nell’essenza, svariatamente artistica nella forma, quando il culto dell’antico non avea ancora soffocata l’intimità popolana; arte che sfolgora vivacissima dai poemetti del Pucci, dai canti carnascialeschi del Magnifico, dagli strambotti dell’Aquilano, dalle bizzarrìe degli artisti, dalla grassa morale dei novellieri, dagli ornati architettonici.

La satira carnevalesca è una costante umorosa del libro. L’autore, non intendendo assecondare i meccanismi illeciti del potere, dava in tal modo ampio spazio alle mascherate degli operai che proprio a satire irriverenti affidavano i loro sentimenti di avversione sociale. La lettura del Carnevale va, dunque, nelle fasi di un teatro dove le scene mutano, ma ognuna si ricompone in una medesima direttrice che è insieme farsa, bisogno di valori patriarcali e ribellismo sociale.

Suggestiva è la pagina dove lo scrittore fa rivivere un rito popolaresco e ridanciano: il Re burlone appare agli ultimi sgoccioli della sua vita. Si trova attorniato da vari pulcinella che piangono (si chiamava “trivulu” – tribolo, afflizione o tribolazione - il pianto sconsolato per la sua imminente morte, analogo alla parodia funebre delle prefiche), nonché da pagliacci che ne decantano le virtù e da medici che, con crudele e ironica insistenza, gli nominano i piatti più gustosi. Questi, non potendo ormai essere l’ingordo di prima, rifiuta quelle offerte ma, appena scorge tra la folla una piacente fanciulla, si rianima e manifesta un desiderio voglioso che l’imminenza della morte non riesce a cancellare. La rappresentazione si fa più farsesca quando, parlando della maschera della moglie di Carnevale, l’autore organizza una linea di azione, dove si esprimono il gioco, lo sberleffo, la sghignazzata e la danza. In effetti, era il ballo in piazza a dare forma all’identità della comunità, i cui membri, oltre a sentirsi protetti dagli influssi negativi, liberavano la dimensione corporea repressa durante l’anno.

Un flash incisivo è quello raffigurante il corteo che, in processione, lamenta l’imminente morte di Carnevale con grida strazianti alternate con il canto funebre (gli schiamazzi sono un tentativo di espellerla dal circuito della quotidianità, di allontanarla dalla vita). In proposito, una specifica maschera e un preciso rituale testimoniano il contrasto tra il bene e il male, il conflitto tra il godimento e la privazione. Il riferimento va alla “Vecchia di li fusa”, "reliquia simbolica delle Parche" alla quale la superstizione attribuiva la potestà di custodire tesori incantati. Essa è mostruosamente maligna: "simboleggia la prossima morte di Carnevale, e i fanciulli che la inseguono esprimono il tentativo di strapparle la rocca, onde allungare i giorni del Semidio moribondo."

Sono questi alcuni tra i caratteri maggiormente significativi del carnevale della Contea, la cui rappresentazione viene concretizzata con registri linguistici variamente espressi e con significati compositi, tra cui è ampiamente presente, come nei Saturnali romani, il motivo di una renovatio mundi, il "rinnovamento del mondo" attraverso il riso e l’utopia. Siamo nel paradossale rovesciamento dei valori consueti: ora è lo schiavo a servire il padrone, mentre costui diventa il servo in un contesto di partecipazione popolare che ammette ogni licenziosità in funzione della nascita di un nuovo ordine sociale.

L'antico Carnevale della Contea di Modica. Introduzione di Natale Tedesco

Amazon.it: 20,00 €

© Riproduzione riservata SoloLibri.net

Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: L’antico carnevale della contea di Modica

Lascia il tuo commento